读书丨在追求即时反馈的时代里,解构成长的根基。

致敬——108年前陈独秀倡导的中国文学革命。

时代车轮滚滚,

我们已无法笃定20年后的情境,

确也始终无法抹除心头那缕成长的“不安感”。

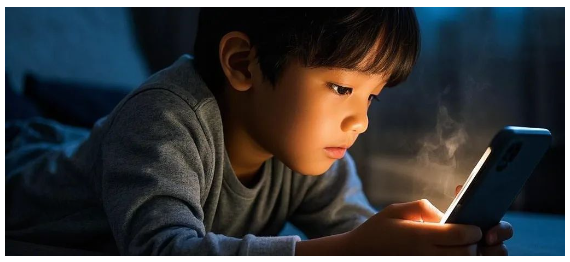

当15秒短视频就能带来快感,

当进入游戏就能分泌多巴胺,

当社交软件上永远的“正在输入”

……

01

即时反馈时代

我们正在失去什么

大脑的“碎片化陷阱”

神经科学研究表明,频繁切换注意力(如刷短视频)会导致前额叶皮层变薄——这是负责决策、自控力的关键区域。

数据:00后平均专注时长从12秒降至8秒(微软研究),而读完一页书需要至少1分钟。

“被动投喂”取代“主动思考”

算法推荐的内容像“电子糖果”,甜却无营养。孩子习惯了“被投喂”,逐渐失去提问、质疑、深挖的能力。

案例:一名初中老师发现,学生写作文时频繁使用“绝绝子”“yyds”,却无法描述一朵花的细节。

即时快乐背后的“空虚负债”

多巴胺的刺激来得快,去得更快。

现象:过度依赖即时反馈的孩子,延迟满足能力下降,更容易焦虑、厌学。

02

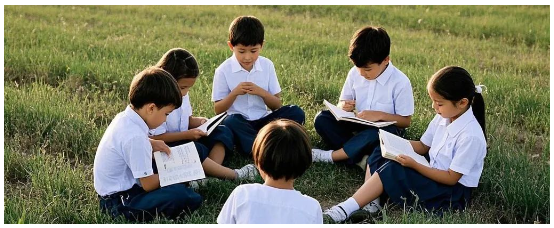

读书

一场“反脆弱”的思维革命

培养“长大脑”:从碎片到系统

阅读一本完整的书,就像在脑海中搭建一座城堡:

科学佐证:fMRI扫描显示,深度阅读时,大脑的视觉、语言、推理区域会形成密集连接。

延迟满足:给孩子一颗“精神糖丸”

读书没有即时奖励,但正是这种“慢”,让孩子学会:

等待(一章接一章的悬念);

坚持(啃完一本难懂的书);

自我对话(与书中角色共情)。

案例:硅谷精英家庭流行“无屏幕周末”,用读书和桌游替代电子设备,培养孩子的耐心。

对抗“信息茧房”:看见更大的世界

算法推送让人活成“孤岛”,而书籍是打破圈层的钥匙:

一个读《三体》的孩子,会思考宇宙与人性;

一个读《平凡的世界》的孩子,能理解苦难与尊严;

一个读《小王子》的孩子,将学会“用心灵看清本质”。

03

如何在这个时代,

让孩子爱上读书?

家庭场景革命:把书架变成“第三空间”

物理设计:客厅撤掉电视墙,换成“读书角+懒人沙发”;

仪式感:每周一次“家庭读书会”,轮流分享书中金句;

榜样力量:父母放下手机,拿起书——哪怕每天10分钟。

选书策略:从“有趣”到“有用”

入门阶段:漫画、图文百科(如《半小时漫画中国史》);

进阶阶段:科幻、悬疑(如《银河帝国》《福尔摩斯》);

高阶阶段:跨学科经典(如《苏菲的世界》《万物简史》)。

关键:允许孩子读“无用之书”,闲书里藏着真正的兴趣。

伙伴阅读:让读书“潮”起来

鼓励孩子与身边的伙伴共读、交流、分享;

鼓励孩子参加儿童读书会,形成规律阅读习惯;

鼓励孩子运用书中的所得,思考生活问题;

关键:为孩子报名儿童读书会,能够更科学系统地收获“阅读”

5年后:面对高考作文,他们能引经据典而非堆砌网络热词;

10年后:在AI替代劳动力的时代,他们靠深度思考能力脱颖而出;

20年后:当同龄人沉迷“奶头乐”,他们已通过阅读建立起精神王国。

因为即时反馈的时代不会倒退,但我们可以选择给孩子一副“反脆弱”的铠甲。